Cette article est le quatrième d’une série d’articles publiés sur Linkedin avec mon ami Arthur appelée « Mon pote écolo et moi ». Pour retrouver les articles précédents :

- Les individus et les collectifs dans la transition écologique

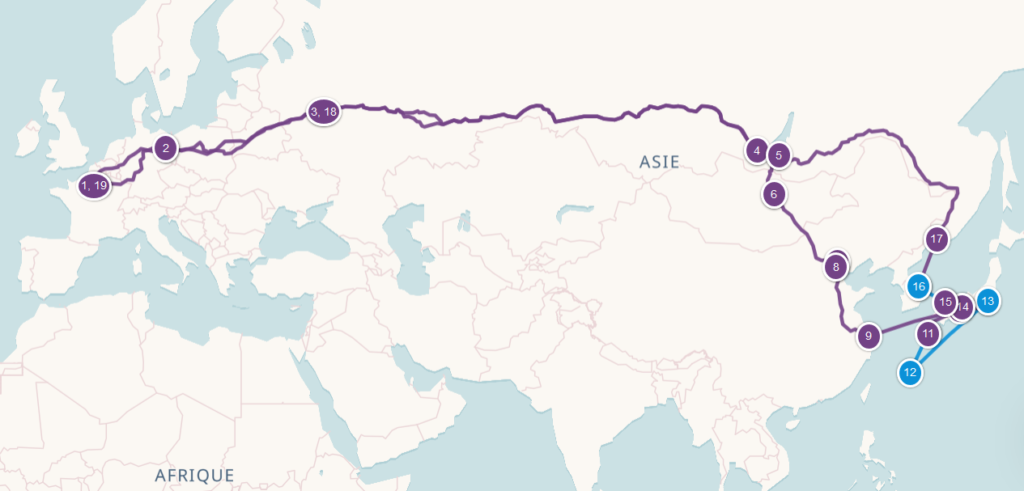

- Voyager dans un monde compatible avec l’Accord de Paris

- Entretien avec Eva Comble, l’éveilleuse

Dans un précédent article, j’ai parlé de la mobilité pour les voyages. Aujourd’hui, on aborde l’autre mobilité : celle du quotidien. Avec le confinement, ma situation personnelle et professionnelle ont pas mal été impactées et c’est l’occasion d’expérimenter des modes de mobilité active au quotidien. Petit bilan avec quelques réflexions.

Ma situation

Tout d’abord, quelques informations sur ma situation pour comprendre mes besoins de mobilité au quotidien : j’habite dans un écolieu en zone rurale dans le Loir et Cher depuis le premier confinement. Je travaille toujours à Paris où je dois me rendre environ 1 à 2 jours par semaine. Et dans le cadre de mes missions, des déplacements en France sont prévus. J’ai donc trois besoins principaux de mobilités : me déplacer en milieu rural, à Paris et voyager en France pour des raisons professionnelles.

Dernier détail et non des moindres : j’ai raté le permis trois fois et mon aversion pour les voitures m’a dissuadé de persévérer !

Cas d’usage n°1 : le vélo utilitaire en zone rurale

Dans l’écolieu où je vis désormais, la question de la mobilité bas-carbone est au centre de nos préoccupations.

Il nous a été nécessaire de penser à la façon dont nous allions nous déplacer avant d’acheter le lieu et notre première réflexion lorsque l’on veut se rendre quelque part est : est-ce que je peux le faire sans émettre du CO2 ? (c’est-à-dire principalement à vélo)

L’un des premiers critères de choix du lieu a été sa proximité avec une gare ou passe un train qui dessert Paris. Nous habitons à 7km d’une gare, distance faisable à vélo avant de prendre son train. Pour les gens de passage, nous avons commencé à travailler à des transports à pédales collectifs (voiture à pédale, tandem, rosalie…).

En zone rurale, les distances sont plus longues : aller voir le copain d’à côté peut signifier faire 10km à vélo et certains d’entre nous travaillent à quelques dizaines de kilomètres du Moulin. Nous avons commencé à instruire la possibilité de récupérer des vélos électriques et à apprendre à électrifier les nôtres. A terme on travaille même à un vélo électrique doté d’un cadre en bambou qui aurait poussé au fond du jardin, alimenté par la turbine hydroélectrique du Moulin. 100% local donc.

Une autre solution pourrait être le fameux vélomobile, un vélo tricycle couché caréné hyper-efficace, aussi appelé « suppositoire à pédale ». Le prix est encore élevé (environ 5000€) et il est difficile de s’en procurer, mais il s’agit du moyen à propulsion humaine le plus rapide (vitesse de 70 à 90km/h sur le plat sans assistance, record à 144km/h). Certains ont vraiment remplacé leur voiture par ce type d’engin.

Pour le transport de charge utile, nous envisageons de construire des remorques électriques autopropulsées qui nous permettraient d’aller faire les courses, transporter un système son…

Enfin la pratique du vélo au quotidien dans ces conditions réserve quelques surprises. Parfois le chemin n’est pas aussi praticable que prévu. Il m’est arrivé plusieurs fois de me retrouver à pousser le vélo dans la boue parce que mon GPS avait décidé d’innover… et de rater mon train. Une autre façon de travailler sur le lâcher-prise et la résilience…

Cas d’usage n°2 se déplacer à Paris pour aller au travail

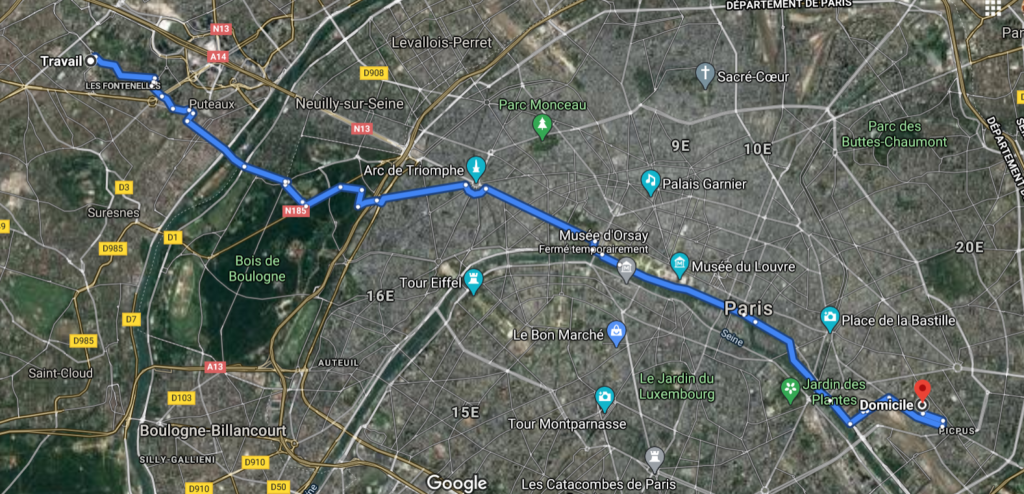

Je me suis mis au vélotaf quand j’habitais à Lyon. A l’époque j’avais 15 minutes de vélo pour aller travailler. En déménageant à Paris, c’est devenu inconcevable : 18km à traverser des quartiers hostiles aux cyclistes, des rues recouvertes de pavés et remplies de SUV. Un autre temps, bien avant les coronapistes.

Espace clos, proximité des autres usagers, manque de ventilation… avec l’épidémie de coronavirus, la perspective de prendre des transports en commun bondés ne m’enchante guère, comme beaucoup d’autres travailleurs franciliens. Déjà vanté dans l’aménagement des villes et les bonnes pratiques du développement durable, le vélo est devenu un acteur de la lutte contre le Covid-19.

Mon trajet est un peu plus court et les infrastructures parisiennes se sont beaucoup améliorées en 2020 (sauf les pistes cyclables pavées screugneugneu…).

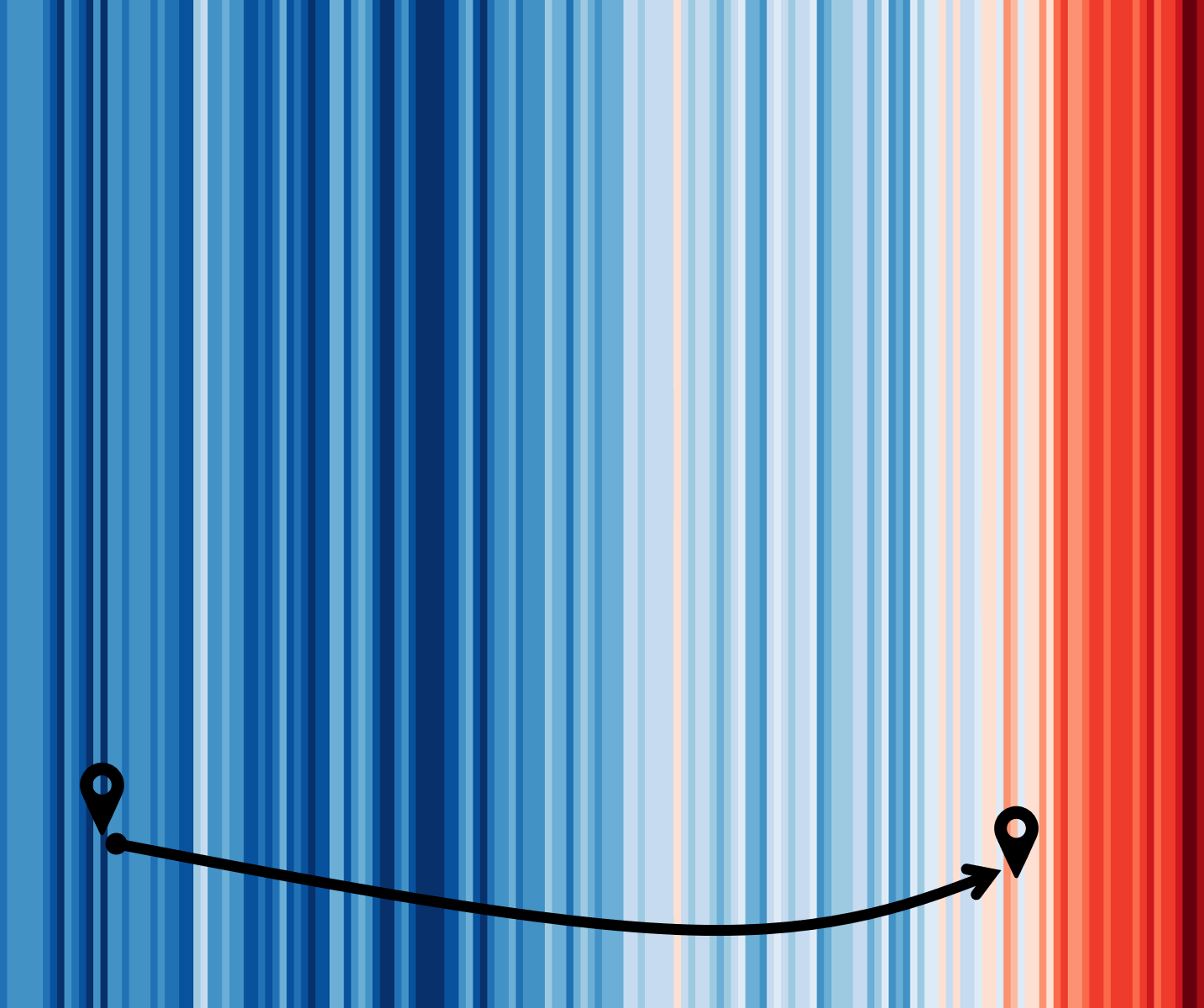

Objectif donc : pas d’métro, que du vélo ! Le vélo voyagera avec moi à Paris depuis le Loir et Cher, un petit peu d’intermodalité* RER/vélo quand il faudra aller un peu plus loin et du métro de temps en temps pour aller en costume au siège ou à la Défense.

Dernier aspect de ce cas d’usage : la tenue de travail. Clairement, la pratique du vélotaf sans assistance électrique est incompatible avec le port de l’uniforme qu’est le costume. On arrive en sueur, on peut tacher ou déchirer ses vêtements. Dans l’idéal, il faudrait prendre une douche en arrivant le matin (ce qui est impossible en ce moment avec les mesures sanitaires), ou a minima se changer… et surtout s’émanciper de l’injonction sociale à travailler en costume. Même constat, voire pire pour les femmes, la pratique du vélo est vue comme difficilement compatible avec les injonctions de présentation de soi au travail, même si les mentalités changent.

Infrastructures routières, équipement au travail (parking vélo, vestiaires, casiers, douches…), pression sociale… la généralisation de la pratique du vélotaf ne dépend pas uniquement de choix individuels mais de choix politiques, d’organisation du travail et de conditionnements culturels dont il faudrait s’émanciper. Mais la bicyclette a toujours été un objet d’émancipation : associées aux premiers congés payés, aux premières escapades quand on est adolescent, vue comme une mobilité libérée du pétrole et sa mécanique simple, comme une réappropriation des savoir-faire manuels.

Cas d’usage n°3 : aller à Paris, et ailleurs en France

Une partie de mon travail consiste à sensibiliser aux enjeux climat les entités du Groupe EDF un peu partout en France et à les accompagner dans leur stratégie de décarbonation de leur modèle d’affaire et de leur organisation. Il est donc nécessaire que je me déplace en train (pas de permis et refus catégorique de ma part de prendre l’avion).

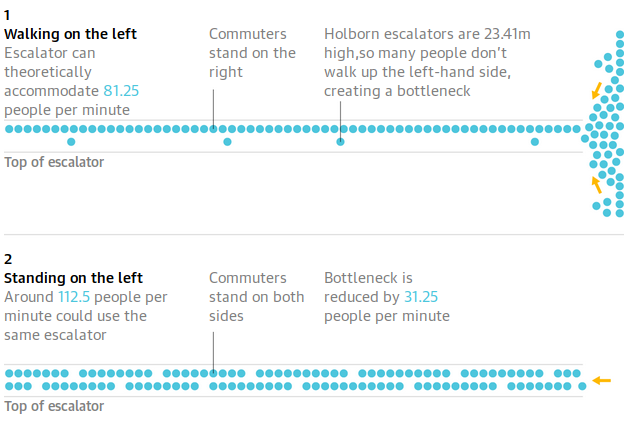

Toutes celles et ceux qui ont déjà essayé de mettre un vélo dans un train sauront à quel point cela peut être compliqué. Tous les trains ne sont pas aussi accueillants avec les vélos : il faut parfois réserver (notamment pour les TGV) ou arriver 20 minutes en avance à la gare pour avoir une place, les accès sont étroits (TGV, mais aussi certains Intercités) et les marches sont hautes (TGV…). Cerise sur le pompon : l’utilitaire de réservation de voyage de mon entreprise ne gère pas l’option vélo !

Un récent article de BL évolution faisait un bilan très intéressant de leur expérience de vélo de fonction. Quand c’est intégré à une stratégie d’entreprise, les bénéfices sont multiples : baisse du coût des transports, santé des salariés, cohérence avec l’image de l’entreprise…

Mais cette solution est loin d’être diffusée massivement et mon entreprise n’est pas prête à bouger tout de suite (pas de politique RH sur les vélos de fonction et difficilement négociable individuellement). J’ai donc pris la décision de me doter d’un vélo pliable le plus compact possible qui puisse se mettre facilement dans un train ou un bus. Ce modèle est parfait pour mes usages : c’est un bon vélo, avec une transmission de qualité qui prend très peu de place une fois plié. Arriver avec un vélo pliable en réunion aura par ailleurs un impact positif sur les personnes que je rencontre. Mais cela reste un investissement significatif : plus de 1000€.

Conclusion

J’ai présenté les usages de la mobilité que nous rencontrons au Moulin Bleu et que je rencontre à titre personnel et les solutions auxquelles nous avons réfléchi et que nous expérimentons. Évidement d’autres usages ne tarderont pas à venir. Au hasard : emmener des enfants à l’école.

Nous avons un comportement résolument volontariste, au sens où c’est par plaisir, mais également par conviction que nous pratiquons le vélo, malgré les contraintes. Pour passer à l’échelle, il est nécessaire que ces usages soient facilités par des infrastructures sécurisées, des cours de vélo à l’école, de la sensibilisation des automobilistes, une relocalisation de l’industrie du cycle… Pour découvrir tout ça, je vous encourage à suivre Guillaume Martin sur son compte Twitter par exemple. Je lui ai sous-traité ma veille depuis longtemps.

Les bénéfices de tels politiques ambitieuses, peuvent être grands. Le vélo a un potentiel énorme de réductions des émissions de CO2 de la mobilité (jusqu’à 25%) comme l’explique Aurélien Bigo sur son compte Twitter.

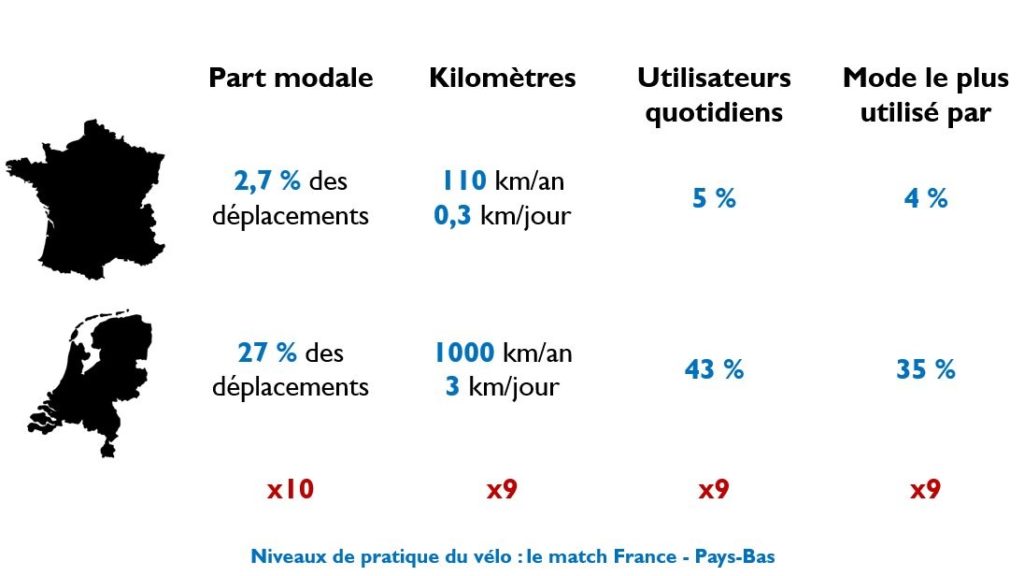

Il ne s’agit pas de faire passer l’ensemble des usagers au vélo – je suis bien conscient de l’aspect validiste d’une généralisation à outrance de la pratique du vélo (j’entends déjà les ouin-ouin sur ton « grand-père qui ne peut pas faire de vélo ») – mais de faire passer la part modale du vélo à un score proche des Pays-Bas (ou mêmes les plus de 65 ans ont une pratique importante du vélo).

Comme pour tout, il n’y a pas de choix qui convienne à toutes les utilisations. La solution d’un bon vélo de voyage et d’un vélo pliable me semble satisfaisante pour répondre à mes besoins, on verra à l’usage. Ce qui m’a semblé important ici, c’était d’illustrer, par l’exemple de la mobilité, la démarche de réfléchir à comment répondre à des besoins en minimisant leurs impact.

* L’intermodalité est l’utilisation de plusieurs modes de transport au cours d’un même déplacement. On parle plus spécifiquement de technologie et/ou d’autorité organisatrice différentes.