Situation quotidienne dans un couloir de métro parisien : une rame vient d’arriver et une centaine d’usagers en sortent pressés d’aller s’aliéner dans leur boulot respectif. Pour sortir du quai, un escalator. Rapidement se met en place un curieux rituel : ceux qui restent à droite des marches sont immobiles, ceux à gauche marchent. Le bouchon qui s’est créé en bas de l’escalator se vide petit à petit. Mais dis moi Jamy, qu’est ce que cette situation du quotidien peut nous dire sur la gestion de l’intérêt commun par un collectif d’individus ?

A quoi sert un escalator ?

C’est peut être l’élément culturel (les pros disent « mème ») le plus répandu à travers les pays industrialisés : la file de gauche sur un escalator c’est la voie rapide, pour gens pressés. Or si cela peut paraître contre-intuitif de prime abord, la façon la plus efficace d’utiliser collectivement un escalator est d’y rester immobile.

Un escalator qui fonctionne est caractérisé par son débit, c’est à dire le nombre de personnes transportées d’un point A à un point B par unité de temps (par heure, par minute…). Ce débit est borné par une valeur nulle (l’escalator fonctionne à vide) et augmente suivant la quantité de gens qui s’y trouvent à un instant t et leur vitesse respective. Dans les lieux recevant du public (gares, salles de concert, hôpitaux, musées…), les établissements scolaires ou les immeubles de bureaux, la gestion des flux de personnes doit être optimisée pour gérer le plus efficacement et confortablement possible les pointes d’affluence et garantir une évacuation rapide en cas d’incident. Comme tous les espaces de circulation, la fonction d’un escalator est donc de fluidifier les flux de passagers. Cette fluidité, gage de sécurité, semble ainsi un indicateur acceptable pour représenter l’intérêt commun des usagers.

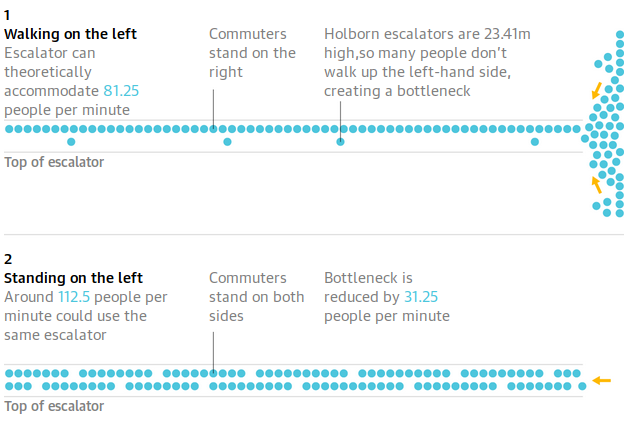

Plus un escalator est long, moins les usagers sont enclins à marcher dessus (lien). Cela signifie que pour des longueurs d’escalator suffisant, la file de gauche se retrouve quasiment vide, ce qui diminue drastiquement son débit et ralenti le flux global des passager. Transport for London, la RATP britannique a réalisé une expérience décrite par The Guardian à la station de Holborn, l’une des plus fréquentée. Pendant 6 mois, un escalier est resté normal tandis que sur les deux autres, il était interdit de marcher et les usagers pouvaient se positionner du côté qu’ils souhaitaient. Résultat : il semble qu’interdire aux usagers de marcher sur un escalier améliore son rendement lors des grosses périodes d’affluence et garantit donc une meilleure sécurité. Par ailleurs, les fabricants d’escalators recommandent également de rester immobiles pour des questions de durabilité des matériels.

Selon le professeur Ed Galea de la Greenwich University, « le moyen le plus efficace de faire sortir le plus vite possible le maximum de personnes est qu’elles se tiennent des deux côtés de la rampe ». Le seul moyen encore plus rapide serait que tout le monde marche, mais dans ce cas là, un escalator est inutile, autant mettre un escalier.

Conclusion de l’étude anglaise : même si vous êtes à la bourre le matin, soyez solidaires et restez immobile sur les escalator pour garantir la sécurité et ne pas retarder les copains.

Économie : la loi des marches, hé

Un escalator qui fonctionne offre à ses usager une ressource : un service de mobilité définit par son débit. Cette ressource est plus ou moins bien allouée suivant le débit de l’escalator et est également non-rivale (tant que l’escalator fonctionne), car le fait que des gens aient été transportés n’empêche pas que d’autres le soient après.

Étudier l’allocation de cette ressource, c’est à dire son utilisation pour satisfaire les besoin des usagers, s’appelle faire de la science économique, faisons-donc un peu d’économie.

Le comportement sur un escalator répond à deux égoïsmes distincts : celui de vouloir y marcher ou non. Les voies séparées sur un escalator correspondent donc à la façon qu’a trouvé l’être humain de satisfaire ces intérêts individuels contradictoires. Plus que la vitesse des usagers, c’est la présence d’une file vide qui diminue l’efficacité du dispositif et le fait qu’il y ait deux voies séparées pour répondre aux intérêts individuels augmente la probabilité qu’une file vide apparaisse. Pour optimiser le rendement de l’escalator, il faut que les usagers adoptent le même comportement. Comme il est impossible que tous le monde marche pour cause de mobilité réduite ou de fatigue (on s’abstiendra alors de tout jugement sur les usagers pour s’éviter toute erreur fondamentale d’attribution), alors il faut forcément que tous restent immobiles.

Ce que nous dit l’étude du métro londonien, c’est que dans ce cas précis, la somme des comportements égoïstes (« je veux marcher » ou « je veux rester immobile ») ne permet ni une utilisation optimale de la ressource (il est possible d’améliorer le débit de l’escalator), ni une optimisation du flux de passager (la sécurité est diminuée car le bouchon en bas de l’escalator est plus important). Ceux qui marchent sur l’escalator vont effectivement individuellement plus vite que s’ils restaient immobiles, ceux qui restent immobiles peuvent se moquer des autres qui montent les marches 4 à 4 pour gagner 2 minutes. Mais collectivement, l’ensemble des usagers y perd.

Autrement dit, la somme des intérêts des individus ne coïncide pas avec l’intérêt du collectif.

La tragédie des biens communs

L’exemple de l’escalator ne présente pas de gravité particulière. La ressource en question est non rivale et sous exploitée.

Lorsque la ressource est rivale, c’est à dire que ma consommation diminue la quantité disponible pour les autres et que son accès est totalement libre, les comportement individuels de prédation peuvent alors amener à un phénomène collectif de surexploitation conduisant à un résultat perdant-perdant. Ce phénomène porte le nom de tragédie des biens communs. Cette notion étudiée par le biologiste Garret Hardin en 1968 a été considérée comme une contribution majeure de la pensée écologique.

Dans l’exemple de Hardin, chaque villageois a accès à un pré commun pour y faire paître ses moutons, ce qui fournit aux villageois une certaine sécurité : chacun dispose d’un accès libre et gratuit à une ressource partagée. La stratégie rationnelle de chaque villageois ne comporte pas de considération sur le coût de prélèvement de la ressource pour la collectivité du fait de son libre accès. La surexploitation du bien communs conduit à réduire à zéro la fertilité du pré, provoque la destruction du bien collectif et met à mal la survie des cheptels individuels.

La tragédie des biens communs concerne les ressources non-rivale ne pouvant être appropriées par personne et dont l’accès est libre comme la capacité d’absorption de CO2 de l’atmosphère, la biodiversité, l’océan… ou la bande passante d’Internet (du point de vue des utilisateurs finaux payant un forfait illimité).

La gestion des biens communs a par la suite été étudiée par Elinor Ostrom. Alors qu’après les travaux d’Hardin, les deux seules solutions envisagées à la tragédie des biens communs étaient la privatisation (de sorte que les coûts soient payés par celui qui en tire profit) ou la gestion par la puissance publique (« État-Léviathan »), Ostrom va ouvrir une troisième alternative : l’autogouvernement. Elle va étudier plusieurs forme d’organisations collectives de gestion de biens communs grâce auxquelles les membres parviennent à concevoir et faire respecter des règles pour préserver les ressources dans la durée. Elle va ainsi définir les facteurs de succès de l’auto-organisation et les conditions nécessaires à son émergence et à sa pérennité. Les principes définis par Ostrom ont été confirmés à de nombreuses reprises.

Enfin, le cas de sous-utilisation de notre escalator est un exemple de tragédie des anticommuns, notion développée par l’économiste Michael Heller. Cette situation se produit lorsque des individus possèdent un droit d’exclusivité sur une ressource (la partie gauche de l’escalator), mais que le coût engendré pour utiliser cette ressource de manière collaborative n’en vaut pas les bénéfices tirés (car individuellement, je perd plus de temps). Cette notion offre un cadre théorique intéressant favorable à la critique des phénomènes de brevets et à la promotion des licences libres.

Lutte des places

Autre domaine où la somme des intérêt individuel ne coïncide pas avec l’intérêt du collectif : l’éducation.

Comme me l’a répété ma mamie pendant des années, « avoir un diplôme, c’est l’assurance de s’insérer dans le monde du travail ». C’est tout a fait vrai à titre individuel : en obtenant un bon diplôme, je maximise mes chances d’avoir un bon emploi dans une entreprise respectable. Il y a statistiquement plus de chances d’observer des « gros diplôme » en haut des organigrammes.

Par contre, à titre collectif, c’est tout à fait faux. La France connaît une contrainte terrible sur l’emploi depuis les années 80, de sorte qu’il y a 6 à 7 chômeurs pour 1 emploi vacant. Ce ratio crée une compétition à l’embauche qui incite les candidats à baisser leurs prétentions et les recruteurs à embaucher des personnes surqualifiées, prenant ainsi le risque qu’elle s’ennuie et s’en aille. C’est le fameux secrétaire trilingue qui est embauché pour n’utiliser qu’une seule langue pour coller des timbres, et qui pique au passage le boulot d’une personne moins qualifiée mais suffisamment pour le poste, la sortant ainsi du système.

Les effets sont négatifs à plus d’un titre, et encore une fois on aboutit à un résultat perdant-perdant :

- c’est réellement un comportement égoïste car se former pour obtenir un bon poste implique qu’on fera sortir une ou plusieurs personnes du système ;

- l’utilisation de l’appareil de formation n’est pas optimale : on forme trop à certains emplois, ce qui a un coût pour la collectivité et les particuliers ;

- cette situation induit un rapport de force déséquilibré entre les candidats et les recruteurs et donc à un climat social délétère, jamais bon pour l’économie d’un pays ;

- finalement les heureux élus qui décrochent le poste sentent bien qu’ils ne sont pas à leur place. Ils peuvent être amenés à être moins efficace, voire à démissionner, ce qui n’est pas rentable pour l’entreprise (coût de recrutement, de formation…).

« Je sais, je gène. Vous avez 1h que je vous explique pourquoi ? »

La question qui demeure désormais, c’est : « fort de ces enseignements, comment expliquer ça à un mec pressé dans le tromé ? »

La plupart des autres voyageurs n’ont probablement pas lu les recherches sur l’efficacité des escalators. À leurs yeux, la personne immobile sur la file de gauche ne ressemble pas à une personne instruite qui utilise des recherches en sciences sociales comme boussole de vie, elle ressemble à un abruti qui se met en travers de leur chemin. La loi de Brandolini, qui énonce que « La quantité d’énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure d’un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire » a encore frappé.

Aussi saugrenue que ça puisse paraître, l’utilisation optimale d’un escalator passe par l’optimisation de la psychologie de ses utilisateurs.

Plus d’infos

- Sur l’étude de Transport For London sur la station de HolBorn : lien (en anglais)

- Sur la tragédie des biens communs, voir la vidéo de l’ami Reveilleur sur la surpêche. Et au passage, voir toute sa chaîne, parce que c’est très très bien. Un jeu nommé Fishbank a également été créé par le MIT pour expérimenter la gestion collective d’un bien commun sur l’exemple d’un stock de poisson.

- Sur la théorie de l’excès de culture, la déqualification à l’embauche et la surqualification à l’emploi, voir la conférence gesticulée de Frank Lepage

- Sur la loi de Brandolini, ou loi d’asymétrie du baratin : lien